フランス発祥の食べ物といえば、何を思い浮かべますか?

豪華なコース料理を思い浮かべる人もいるかもしれません。

ですが、私たちが普段食べているような料理にもフランス料理があるんですよ。

今回は「フランス発祥の食べ物は何がある?有名料理15選&スイーツ10選」をご紹介します!

目次

フランス発祥の料理

フランスは地方によって気候が異なるため、それぞれの地方によって料理に特徴があります。

ラタトゥイユ

ラタトゥイユは南フランス、ニースの郷土料理です。

ニースは南フランス、プロヴァンス地方の東の方にある都市です。

地中海に面していて温暖な気候のため、冬でも観光客に人気の都市なんですよ。

また、イタリアに近く影響を多く受けています。

そのため、パリではソースやクリームを使った味付けが多いのに対し、ニースはトマトを使った味付けが多いです。

フランス語で「ラタ」はごった煮、「トゥイユ」はかき混ぜるという意味があります。

夏野菜(玉ねぎ・ナス・ズッキーニなど)をにんにく、オリーブオイルを使用し炒め、トマトを加え、香草(ローリエ・オレガノ・バジル・タイムなど)とワインで煮込んで作ります。 ※家庭により味付けや使用する野菜も異なります。

見た目はイタリア料理のカポナータに似ています。

エスカルゴ

エスカルゴはフランス・ブルゴーニュ地方の郷土料理です。

エスカルゴの料理でスタンダードなのはエスカルゴ・ ブルゴーニュ風です。

オリーブオイルにニンニク・パセリが入っており、 アヒージョのようなイメージですよ。

また、食感はコリコリしていてサザエのような感じです。

食用のエスカルゴは下記の4種類があります。

- エスカルゴ・ド・ブルゴーニュ(別名:リンゴマイマイ)

- プチ・グリ

- グロ・グリ

- トルコのエスカルゴ

ブルゴーニュ産のエスカルゴは、別名「ブドウ畑のエスカルゴ」または「グロ・ブラン(大きな白)」と呼ばれます。

このエスカルゴ、実は絶滅の危機にありフランスの保護指定動物にも指定されています。

エスカルゴ自体には味がないため、味付けはとても重要です。

美味しく食べるには下味から丁寧に調理するのがポイントなんです!

下ごしらえしたエスカルゴに、香辛料(タイム、ローリエ、コショウなど)を加えたブイヨンで煮込みます。

それをニンニク、エシャロット、パセリで味をつけたバターと殻に詰めるのが「ブルゴーニュ風」です。

また、エスカルゴの簡単な食べ方を紹介しますね。

レストランで注文するとはさみのようなものが一緒に付いてくるので、その器具とフォークのようなものを使ってエスカルゴを食べます。

フォークのような器具でエスカルゴをつかみます。

その時口があいている部分が上にくるように掴んだら、フォークで中からすくうように掴みます。

フォークをねじりながら引っ張りあげるのがポイントです。

イメージはサザエを食べるときと似ています。

食べ終わったエスカルゴは、口の部分を下向きにして元の場所に置いてください。

結論から言うと、エスカルゴとカタツムリは同じです!!

エスカルゴはカタツムリの一種ですが、食用として衛生管理された種別です。

カタツムリは陸貝で蓋がなく、触角は2対あり、殻の中に内臓があるなど定義があります。

フランスでは、道端にいるカタツムリも全てエスカルゴと呼びます。

ガレット

ガレットはフランス北西部・ブルターニュ地方のそば粉を使用した有名な郷土料理です。

蕎麦というと日本料理のイメージが強いかもしれませんが、アジアのみならずヨーロッパやアメリカ大陸でも栽培されているグローバルな作物です。

ブルターニュ地方は雨が多く天候に恵まれないため小麦の栽培に適さない土地ですが、そばの栽培には適していることからガレットが誕生しました。

昔は貧しい者の食べ物とされていましたが、ルイ13世が妻アンヌ王妃と共にブルターニュを訪問した際、王妃がガレットを気に入り宮廷料理に取り入れられたことでフランス全土に広まりました。

具材に決まりはありませんが、「ガレット・コンプレット」と呼ばれる、エメンタールチーズ・ハム・卵を乗せたシンプルな食べ方が定番です。

トロッとした半熟卵を絡ませながら食べるのが最高なんですよ!

因みにフランスではガレットやクレープ料理専門店を「クレープリー」と呼びます。

ガレットとクレープ、実はどちらもフランス発祥の食べ物なんです。

大きな違いは下記をご覧ください。

| 主な材料 | 語源 | 味 | |

| クレープ | 小麦粉 | ラテン語のクリスプスが語源 | 甘くお菓子のような味わい |

| ガレット | そば粉 | フランス語で丸く平たいパンケーキの総称 | 香ばしいそば粉の風味 |

ガレットはそば粉を使用し、クレープは小麦粉を使用しています。

ブルターニュ地方は、そばの栽培が盛んだったためガレットが食べられていました。

その後、小麦粉が入手しやすくなってからできたものがクレープです。

また、ガレットはそば粉に塩や水を加えたシンプルな材料で作りますが、クレープは小麦粉に卵やバター、牛乳を混ぜ合わせて生地を作ります。

二つ目は「語源」です。

ガレットとはフランス語の丸くて平たいパンケーキの総称を意味しています。

また、かつて生地を焼くときに小石を使用していたため、フランス語で小石を表す「ガレ」に由来する説もあります。

クレープとは、ラテン語の「クリスプス」が語源と言われています。

「クリスプス」は「縮れた」を表しています。

これは焼いたクレープ生地焼いた面がちぢれたような模様になるからです。

三つ目は「味」です。

ガレットは材料がシンプルなため、そば粉特有の風味があります。

クレープは小麦粉に牛乳やバターを使用しているため、お菓子のような味わいが特徴です。

シードルはリンゴのお酒で、ガレットと一緒に飲むんですよ。

フランスではシードルをグラスではなく持ち手の付いたコーヒーカップのような物を使って飲みます。

爽やかでフルーティーなお酒なので、飲みすぎに注意しましょうね!

ポトフ

ポトフは日本でも家庭料理の定番として出てくるため、知っている方も多いですよね。

しかし、私たちが普段家で食べているポトフとフランスのものでは違いがあるんですよ。

ちなみに、フランス語で「pot」は「鍋や壷」、「feu」は「火」となるためポトフは「火にかけた鍋」といった意味になります。

作り方は簡単で、好みの野菜や肉を鍋に入れます。

ただし、スープは塩とハーブ、ブラックペッパーなどの香辛料のみを使用し煮込み、盛り付け方が大きく異なります。

フランスでは出来上がったポトフを肉・野菜とスープでお皿を分けて盛り付けます。

肉・野菜を入れたお皿にはマスタードや塩などの調味料を添えて食べます。

日本ではスープとして食べるイメージが大きいので驚きますよね。

キッシュ

キッシュはフランスの北東部・ロレーヌ地方で誕生したと言われており、パイ生地やタルト生地を器にしたものに卵・生クリームや牛乳・野菜・ベーコン・チーズを混ぜたものを流し込みオーブンで焼き上げた料理です。

サクッとした生地とふんわりとした中の具材(ペイストリー)が癖になります。

キッシュはフランス語の「Quiche」の発音がそのままカタカナに置き換えられています。

フランスでは「キッシュ・ロレーヌ」が一番定番のキッシュとして扱われています。

具材はベーコン・チーズを牛乳・生クリーム・卵で作った卵液に混ぜ込んで焼いたシンプルなものです。

しかし、具材に決まりはなく家庭ごとに使用する具材が異なります。

もちろん、日本でよく見るホウレンソウやベーコンを使ったキッシュも人気ですよ。

フランス料理が発祥とされているキッシュの調理法自体は紀元前、もしくは新石器時代まで遡るとも言われています。

諸説ありますが、キッシュのルーツはドイツにあるという主張もあります。

キッシュという呼称もロレーヌ地方では「küechen」であり、パイやケーキを意味するドイツ語「kuchen(クーヘン)」と繋がっているということもあり、起源自体はドイツとも言われています。

クロック・ムッシュ

クロック・ムッシュは、フランスの伝統的なサンドイッチで、ハムとチーズを挟んだパンをベシャメルソースで覆い、オーブンで焼いた料理です。

名前の由来は様々ありますが、“クロック”(クリスピーな)と“ムッシュ”(男性)からきていて、焼き上がったパンの表面がこんがりとクリスピーに仕上がることに由来していると言われています。

この料理はフランスではカフェやブイヤベースなどで一般的に提供されていて、ヨーロッパの一部地域でも人気があります。

また、似た料理で卵をトッピングした「クロック・マダム(Croque Madame)」もあります。

卵がトーストされたハムとチーズの上にのせられ、サンドイッチ全体をカバーします。

この料理はシンプルながらも美味しく、フランスの伝統的な食文化の一部を体験することができる一品です。

テリーヌ

テリーヌは、フランス発祥の伝統的な料理で、肉や魚、野菜などを練り込んで作る固形の料理です。

一般的に、テリーヌは肉や魚を刻んで混ぜ、スパイスやハーブで風味付けをし、それを型に詰めて焼いたり冷やして固めたりして作ります。

テリーヌには様々な種類があり、例えば、豚肉や鶏肉を使ったテリーヌ・ド・カンパーニュ(Terrine de Campagne)は、伝統的な郷土料理であり、挽き肉やハーブ、時にはワインなどを混ぜて作られます。

また、魚介類を使ったテリーヌ・ド・ポワソン(Terrine de Poisson)もあります。

テリーヌはフランス料理の一部として広く親しまれており、様々な種類の食材を使ったテリーヌが楽しめます。

フォアグラ

ムール・フリット

「ムール・フリット」は、フランス料理の一種で、ムール貝を使った料理です。

「ムール・フリット」は、貝をフランス語で「ムール」と呼び、揚げ物を意味する「フリット」が名前の由来です。

ムール・フリットは、新鮮なムール貝を白ワインやバター、ニンニク、香草などの調味料と一緒に調理します。

貝を洗浄し、調味料を加えたソースで煮るか蒸し、白ワインやクリームも加えられることもあります。

ソースが絡んだムール・フリットは、フランス料理のなかでも人気の高い一品です。

ムニエル

フランス料理の「ムニエル(Meunière)」は、主に魚を使った料理法です。

魚を小麦粉で軽くコーティングし、バターで焼いて作られる調理法が名前の由来です。

一般的には、魚を小麦粉をまぶしてからバターで焼き、仕上げにレモン汁やパセリなどを加えて調理されます。

魚の柔らかさを生かし、香ばしさとバターの風味を楽しめることで知られている料理です。

ムニエルは、魚の種類によって様々なバリエーションがあり、一般的には比較的脂がのっていない白身の魚(例えば鱈やサケなど)が使われます。

フランス料理の基本的な調理法の一つであり、シンプルながらも美味しい料理です。

ブイヤベース

ブイヤベース(Bouillabaisse)は、フランス発祥の伝統的な魚介のシチューで、地中海沿岸地域特にプロヴァンス地方で愛される料理です。

豊富な魚介類、特に地元で捕れた魚やシーフードを使って調理されます。

一般的なブイヤベースには、様々な種類の魚(タラやホタテ、ムール貝、エビなど)が入っていて、トマト、ニンニク、サフラン、オリーブオイルなどの香辛料やハーブを使用し、濃厚な風味が特徴です。

ブイヤベースは、地中海の新鮮な魚介類を使用していて、季節や地域によって具材が異なることがあります。

美味しさと独特な香りで、フランスの海岸沿いの町々で特に愛されている料理です。

シュークルート

シュークルート(Choucroute)は、フランスのアルザス地域や周辺地域で愛されている伝統的な料理です。

発酵させたキャベツ(ザワークラウト)をベースにしていて、通常はザワークラウトにソーセージや豚肉、ジャガイモなどの具材が添えられていることが多いです。

シュークルートは、寒い冬に食べることが多く、温かい料理として人気があります。

フランスだけでなく、ドイツやストラスブールなどのアルザス地域で広く親しまれ、地域ごとに微妙なバリエーションが存在しています。

郷土料理アリゴ

アリゴ(Aligot)は、フランス中南部、特にオーヴェルニュ地方(Auvergne)の郷土料理であり、ポテトを潰して作る伝統的なディップ状の料理です。

アリゴは非常にシンプルで、ジャガイモ、バター、チーズ(特にトム・ド・カントールやトム・ド・サン=ネクトールといったロカルなチーズ)、にんにくが主な材料です。

調理法は、ジャガイモをゆでて潰し、バターやチーズを加えながらよく混ぜ合わせ、引き延ばすようにして伸ばしていきます。

そうすることで、伸びるような弾力が生まれ、引っ張るとトロトロとした食感になります。

アリゴは、ローストやソーセージなどの肉料理と一緒に出されることが多く、濃厚なチーズとジャガイモの組み合わせが特徴で、風味豊かな郷土料理として愛されています。

ステーキ・フリット

「ステーキ・フリット(Steak Frites)」は、フランスの伝統的な料理で、ステーキとフライドポテト(フリット)の組み合わせた料理です。

フランス料理の中でもポピュラーなメニューの一つで、レストランなどで広く提供されています。

基本的には、グリルで焼かれたビーフステーキ(通常はランプ肉やリブアイなど)が、ソースやバターで味付けされます。

ステーキは焼き加減に応じて選択することができ、レアからウェルダンまで様々な調理法があります。

付け合わせのソースはレストランによって異なりますが、一般的なソースにはベアルネーズソースやブラウンソースなどがあります。

オニオングラタンスープ

オニオングラタンスープ(French Onion Soup)は、玉ねぎを主な材料とした濃厚な風味と深いコクが特徴のスープです。

玉ねぎは薄くスライスされ、ブイヨン(肉や野菜を煮込んだ出汁)やワイン、さらにハーブやスパイスを加えて煮込みます。

典型的なレシピには、タイムやローリエ、ブラックペッパーが使われますが、バリエーションは様々です。

たっぷりのチーズをトッピングし、オーブンで焼いてチーズを溶かし、軽くこんがりとした表面を作ります。

溶けたチーズとトーストしたパンとの組み合わせが、特徴的な食感と味わいを生み出していて、フランス料理の代表的な一品として親しまれています。

フランス発祥のスイーツ

フランスはスイーツの数も世界で一番多いと言われています。

フランスで欠かせないスイーツの中から厳選して3つご紹介します。

マカロン

マカロンはメレンゲに砂糖やアーモンドプードルを使用し、生地にガナッシュクリームを挟んだ焼き菓子です。

フランスの代表的なお菓子ですが、イタリアがマカロンの語源となっているということをご存知でしょうか?

マカロンの原型は「アマレッティ」というイタリア・ピエモンテ州の伝統的なお菓子です。

フランスで広がるのは18世紀に入ってからです。

マカロンは「柔らかい」という意味で、日本でも食べられるマカロニが語源だと言われています。

ただ、名前の由来は諸説あり、他にも「繊細な生地」という意味の「マッケローニ」が由来という説もあります。

| 種類 | 形状の特徴 |

| マカロン・ジェルべ | 一般的なマカロン。カラフルな生地でガナッシュを挟んだもの |

| マカロン・ド・コルメリ | ドーナツ状で真ん中に穴が開いている |

| スール・マカロン | クッキー状のマカロン。別名はマカロン・ド・ナンシー |

形状だけでなく、味によって分類される場合もあります。

他にも郷土色が強いフランスは、地方の特性に合わせたマカロンがたくさんあります。

例えば、ボルドー近郊の町では甘口ワインを使用した「マカロン・ド・サンテミリオン」、フランス北部のアミアンという地域では、固くザラザラと独特な食感をした「マカロン・ド・アミアン」と呼ばれるものもあります。

ちなみに、日本でよく見られるマカロンは「マカロン・パリジャン」と呼ばれる種類です。

ホワイトデーにマシュマロというのは定番だと思いますが、実はマカロンもおすすめのスイーツです。

マカロンは他のお菓子に比べ少しお値段が高く高級感もあることから「特別な人へ渡すもの」という意味合いになったそうです。

もし、ホワイトデーに何を渡そうか悩んだらマカロンをプレゼントしてみてはいかがでしょうか?

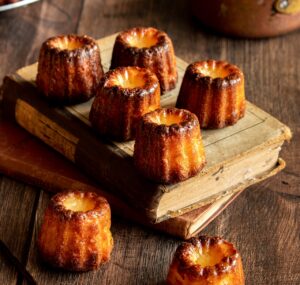

カヌレ

フランスの伝統的な焼き菓子にはカヌレもあります。

正式名称は「カヌレ・ド・ボルドー」と言い、カヌレは「溝のついた」という意味があります。

溝のついたおしゃれな形状をしていて、外側はカリッと内側はしっとりしていて美味しいですよ。

ずっしり重みがあり、満足感を感じられる洋菓子です。

カヌレはボルドー地方のワイン造りがきっかけで、ワインの澱(おり)をとるために卵白を使用していたため、卵黄が余ってしまっていたそうです。

「卵黄を捨ててしまうのは勿体ないから、有効活用できる方法はないかな?」と考えた結果、カヌレが作られるようになりました。

ミルフィーユ

ミルフィーユは、パイ生地とカスタードクリームを重ねたお菓子です。

この名前は「Mille(「千」の意味)」と「Feuille(葉)」からできたフランスの造語です。

四角く広げた生地を何回も折り畳み、千枚の葉が重なるようにして出来たパイ生地から、この名前となりました。

1867年、パリのベック通りにあるパティスリー 「Seugnot 」ではじめて考案されたんですよ。

サクサクのパイ生地とカスタードクリームの組合せが人気となり、ミルフィーユが広まりました。

初期のミルフィーユは、バニラとラム酒で香り付けしたカスタードクリームを挟み、上に杏ジャムを塗ってフォンダンを引き、側面にはスライスアーモンドを飾ったものでした。

現在はバリエーションが豊富になり、カスタードと生クリームを混ぜ合わせたものを使ったり、フルーツでアレンジしたりすることもありますが、形自体は今もほとんど変わらないまま残っています。

フランスのミルフィーユは、パイ生地の表面にフォンダンが塗られ、白いフォンダンにチョコレートで矢羽模様をつけているのが特徴です。

- ミルフィーユに付いたセロハンをフォークに巻きながら剥がす

- フォークとナイフで横に倒す

- 一口サイズに切り分ける

倒すときは、パイくずが飛び散らないようフォークとナイフで支えながら倒しましょう。

フルーツが上に乗っている場合は先に外して、ミルフィーユを切り分けてから一緒に食べます。

クリームの中にフルーツが入っている場合は、一緒に切り分けると良いですよ。

切り分ける際は、一口サイズに切るのがマナーなので注意してくださいね。

クレープ

パフェ

一般的にはアイスクリームやシャーベット、フルーツ、ホイップクリーム、グラノーラ、ジュレ、ケーキ、またはその他のスイーツを層に積み重ねたデザートをパフェといいます。

パフェは、ガラス製のグラスやボウルに層になるように盛り付けられ、見た目も美しいデザートです。

ベースとなるアイスクリームやシャーベットで、それにフルーツ、ホイップクリーム、グラノーラやナッツ、そして時にはジュレやケーキの断片が加えられ、食感や味わいが一口ごとに変化します。

日本では、フルーツやアイスクリームを主体としたパフェが広く親しまれていて、季節や店舗によってバリエーションが豊富です。

フィナンシェ

フォンダン・オ・ショコラ

フォンダン・オ・ショコラは、フランス発祥のチョコレートデザートです。

外見はケーキのような見た目ですが、中からトロッとしたチョコレートが出てくるのが特徴です。

基本的には、チョコレート、バター、卵、砂糖、小麦粉から作られ、生地を型に流し込んで焼く際、中心部分がしっかりと固まりすぎないように焼き加減や温度管理が必要な繊細なお菓子です。

一般的には、バニラアイスクリームやベリーソースなどと一緒に提供され、温かいフォンダン・オ・ショコラと冷たいアイスクリームの組み合わせが楽しまれます。デザートとして、その甘さと口溶けの良さが特徴的な人気のあるスイーツです。

クレームブリュレ

「クレームブリュレ」は、フランス発祥の人気のあるデザートで、クリームをベースにしたカスタードプディングの上に、表面をカラメル化させたお菓子です。

一般的なクレームブリュレは、卵黄、砂糖、バニラエッセンスを加えたクリームを煮詰め、カスタード状にします。

その後、耐熱の容器に流し入れ、低温でゆっくりと焼いて固めます。

冷やした後、表面に砂糖をまぶして、バーナーなどで直接加熱してカラメル化させ、キャラメリゼのような薄いカラメル層を形成します。

クレームブリュレは、カスタードの滑らかさとカラメルのキャラメリゼした香ばしさが特徴で、フランス料理や洗練されたデザートとして人気があります。

エクレア

エクレア(Éclair)は、フランスの伝統的な菓子で、長い形状のシュー生地を使って作られるお菓子です。

一般的には、シュー生地にクリームを詰め、表面をチョコレートでコーティングしたものが一般的ですが、クリーム以外の詰め物やトッピングが使われることもあります。

エクレアはフランスのパティスリーやカフェで一般的に見られる菓子で、フランスだけでなく世界中で愛されています。

見た目の美しさから、世界中の人々に喜ばれています。

モンブラン

モンブランはフランス発祥の菓子で、マロングラッセ(砂糖で砂漬けにされた栗)のペーストを使って作られ、スポンジケーキやメレンゲ、バタークリームで構成されているお菓子です。

一般的に、モンブランは円錐形のスポンジケーキのベースに、マロングラッセのペーストを絞り出したり、塗ったりして作られます。

マロングラッセの甘さと風味、スポンジケーキやクリームの滑らかな食感が特徴で、フランスを代表するデザートの一つです。

時にはシンプルなバージョンから豪華で装飾的なものまで、様々なバリエーションが楽しめます。

まとめ

フランス発祥の料理は

- ラタトゥイユ

- エスカルゴ

- ガレット

- ポトフ

- キッシュ

- クロック・ムッシュ

- テリーヌ

- フォアグラ

- ムール・フリット

- ムニエル

- ブイヤベース

- シュークルート

- 郷土料理アリゴ

- ステーキ・フリット

- オニオングラタンスープ

フランス発祥のスイーツは

- マカロン

- カヌレ

- ミルフィーユ

- クレープ

- パフェ

- フィナンシェ

- フォンダン・オ・ショコラ

- クレームブリュレ

- エクレア

- モンブラン

今回は「フランス発祥の食べ物は何がある?有名料理15選&スイーツ10選」をご紹介しましたが、いかがでしたか?

今回ご紹介した料理やお菓子はごく一部です。

他にも日本でメジャーになっているフランス発祥の料理やスイーツはたくさんあります。

「これもフランス料理なの?」と新しい発見もあるので探してみてくださいね。

今回の記事を参考に、様々なフランス発祥の料理を楽しんでくださいね。

人気記事

【2024年最新】海外旅行保険はエポスカードでお得に旅をしよう!

海外旅行で怖いのは、病気や事故に遭ってしまうことです。

2023年度に、事故や病気などで海外旅行保険を利用した人は3.70%でした。

つまり、30人に1人は、海外旅行保険を利用しています。エポスカードは無料なのに傷害死亡・後遺傷害の補償額が3,000万円と他のクレジットカード(楽天カードなど)に比べて補償額が手厚いので、旅好きの人から選ばれています。

年会費も永年無料でその場で(スマホで)45秒で申し込み&即日発行可能!

今なら2,000円相当のクーポンまたはポイントをプレゼント中♡

エポスカードが人気の理由

- 年会費永年無料

- 旅行代金を1円以上払うだけで、海外旅行保険が無料で付いてくる[

- 出国から最長90日間保険適用

- 疾病や携行品損害への補償内容が手厚い

- 2,000円相当のクーポンまたはポイントがもらえる

- 旅行直前でも5分で入会&即日発行可能

↓年会費永年無料のエポスカード↓

✅5分で入会&即日発行可能

✅2,000円相当のクーポンまたはポイントGET